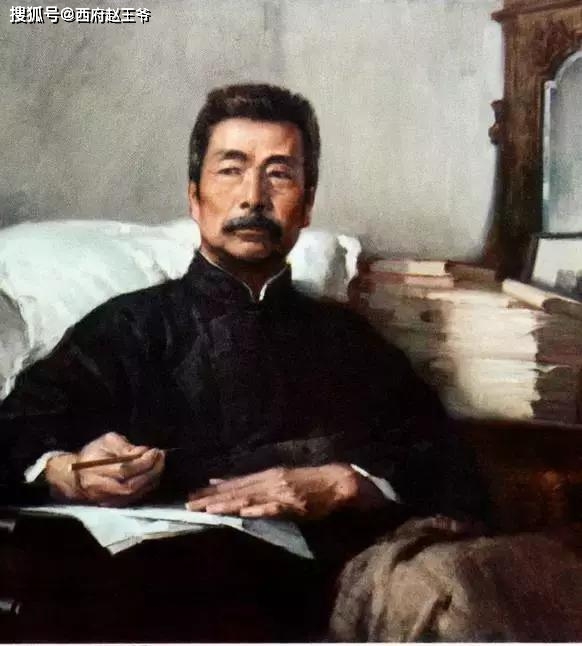

魯迅先生出殯,各路文豪齊聚送行,為何郭沫

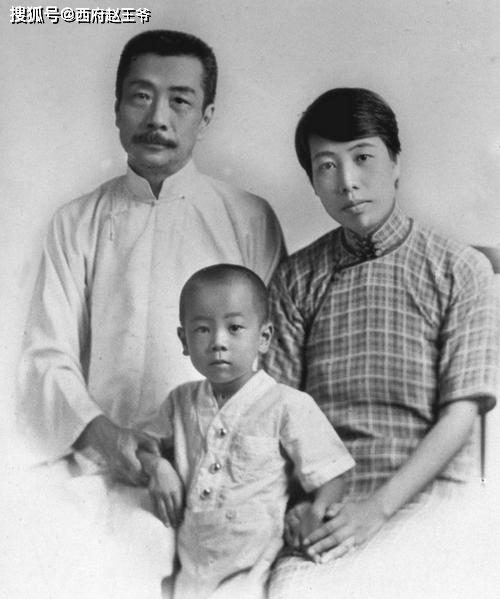

1936年10月19日,魯迅在上海的寓所去世,享年55歲。作為一代文壇大家和民主戰士,魯迅的離世在當時引起了巨大的轟動。

當時社會各界人士紛紛來到停放魯迅先生遺體的萬國殯儀館,瞻仰魯迅先生遺容。葬禮實行公開吊唁,第一天來的人就有五千多人。由于前來悼念的人太多,原本計劃開放一天的悼念,一直持續到了10月22日,魯迅先生出殯的那一天。

魯迅先生喪禮規格極高,比如當時魯迅治喪委員會的成員,有蔡元培、宋慶齡、內山完造、史沫特萊、沈鈞儒、茅盾等等,他們無一不是社會名流。而在魯迅先生出殯時,有十六個人為其抬棺,名單如下:

胡風、巴金、黃源、鹿地亙、黎烈文、孟十還、靳以、張天翼、吳朗西、陳白塵、肖乾、聶紺弩、歐陽山、周文、曹白、蕭軍。

這些人同樣個個來頭不小,比如名單上第一位的胡風,乃是當時左翼作家聯盟的領袖。巴金先生則是著名的文學家和翻譯家,聶紺弩是文學雜志《海燕》的主要創辦人之一,陳白塵則是著名的劇作家,被譽為“中國的果戈理”……

總而言之,魯迅先生的葬禮在當時的上海是盛況空前的,上海民眾和當時中國的社會各界名流,紛紛到場為其送行。然而,在當時同樣是圈內名人的郭沫若先生,卻未曾到場。

許多人猜測,這是因為郭沫若和魯迅向來不和,關系極差。

歷史上的郭沫若和魯迅確實有過一段時間非常不對付,雙方互相看不慣,甚至于各自在報刊發文互懟,在當時的文學界也算是一段趣事。

郭沫若和魯迅這兩人其實有著比較類似的經歷,同樣都是棄醫從文,都去日本留過學,但相同的經歷并沒有增進他們的關系。正所謂“文人相輕”,作為當時的兩大文豪,郭沫若和魯迅因為文學主張不同,長期是處在一個不對付的局面上。

郭沫若作為新文化運動的后起之秀,想法文風激進,他對于魯迅這些所謂的前輩們代表文學風格,并不是太感冒。他和郁達夫等人創辦的文學社團“創造社”,發起文學革命,向魯迅等前輩發起挑戰。

魯迅何許人也?橫眉冷對千夫指的人物,哪能慣著你這些后輩。于是也發文反駁,而郭沫若也見招拆招。

尤其是郭沫若曾化名杜荃發表了一篇題為《文藝戰線上的封建余孽》的文章,稱魯迅是“封建余孽”,“二重反革命”等等,給魯迅先生留下了非常不好的印象,二人的關系自然也就不怎么好。

道不同不相謀、兩位文學大師生前觀點不同、并發展成互相攻擊、郭沫若不去參加魯迅先生葬禮是很正常的。

當然了,魯迅先生和郭沫若的矛盾并沒有大家想象中那么大,他們更多的只是性格不合,文風差異,文人相輕,他們總的立場還是一樣的,他們均是才情蓋世的文人,也都是堅貞的愛國者,不管私德怎樣,這一點“認證”倆人都是沒問題的,談不上互為仇敵。

對此,魯迅先生也發文解釋過:

例如我和茅盾,郭沫若兩位,或相識,或未嘗一面,或未沖突,或曾用筆墨相譏,但大戰斗卻都為著同一的目標,決不日夜記著個人的恩怨。然而小報卻偏喜歡記些魯比茅如何,郭對魯又怎樣,好像我們只在爭座位,斗法寶。

所以,關于所謂的人身攻擊,其實不過是一些無聊之人人云亦云罷了。這里需要提一點的是,關于說郭沫若最狠的那一句“遠看一條狗,近看郭沫若”,其實魯迅先生并沒有說過。雖然魯迅先生確實曾說過有人是狗,但那人不是郭沫若,而是梁實秋。魯迅先生曾在《拓荒者》上發文,說梁實秋是資本家的走狗。

其實,郭沫若先生作為魯迅同一陣營的民主戰士,魯迅去世,他于情于理都會來的。之所以沒有來,是因為來不了。

1927年國共關系破裂后,郭沫若寫了一篇《請看今日之蔣介石》,猛烈抨擊蔣介石及國民黨政府,因而遭到國民黨政府通緝。1928年,郭沫若流亡日本,這一走就是十年。直到全面抗戰爆發后,國共再次合作,郭沫若才返回國內。

所以當時的郭沫若因為被通緝,還在日本流亡,他根本無法趕回來參加魯迅先生的葬禮。不過,當郭沫若收到魯迅先生的死訊之后,為其寫下挽聯和悼文,以表悼念。其中一幅寫道:

孔子之前,無數孔子,孔子之后,一無孔子;魯迅之前,一無魯迅,魯迅之后,無數魯迅。

郭沫若曾在文中描述自己當時的狀態:

“我的眼睛便不知不覺地醞釀起雨意來”

當然,這里面不排除作秀的嫌疑,郭沫若本人這邊,長期以來對于魯迅沒啥好感,甚至有點厭惡,當不是亂揣瞎說。可以說,假若不是形勢比人強,魯迅突然被推上神壇,郭沫若的態度也未必會陡然翻轉,后半生甚至動輒“謬托知己”起來。

但如果是這樣,則可以更加確定,如果不是因為在日本回不了國,郭沫若是一定會去參加魯迅葬禮的。畢竟郭老一生,都是很懂得察看風向的,他有這方面的天賦。哪怕不是真心給魯迅先生送行,至少也能塑造自己尊重前輩,不計前嫌的良好形象。

![[風俗] 莆田特有春聯寫起來,貼春聯這些事可](http://oss.jijiuyuan.com/file/p/2024/02-18/1708205311663_7.png)