【維權】就業協議不具有法律效力?可別想當

違反就業協議的約定,需要支付違約金,那么初出茅廬的畢業生在擇業時應如何保護自己,如何做出合理選擇呢?

小王是一名即將畢業的應屆生,兩個月前和A單位簽訂了就業協議,由于就業協議上只規定了就業意向,沒有其他方面的條款,小王又和A單位達成補充約定:工資3000元/月,如違反就業協議須支付違約金5000元。

一個月后,一家發展前景更好的B單位有意錄用小王,小王打算向A單位辭職,A單位以小王違反就業協議為由,要求他按照約定支付5000元違約金。而小王認為就業協議只是協議,又不是勞動合同,不具有法律效力,他根本不用支付違約金,那么小王的這個想法對嗎?

“就業協議”全稱為《全國普通高等學校畢業生就業協議書》,是應屆畢業生和用人單位對將來就業達成初步約定和意向后,由畢業生、用人單位和學校三方簽訂的、明確三方在就業擇業過程中權利義務關系的書面協議,俗稱“三方協議”。

一般來說,應屆畢業生與用人單位達成就業意向后,須簽訂由學校發放的就業協議書。該協議書是轉遞畢業生檔案和戶口關系、辦理報到落戶手續的依據,學校憑畢業生已簽訂的就業協議書派遣畢業生的檔案、戶口等關系。如果不簽訂就業協議書,學生畢業后的人事檔案、戶口等關系就有可能被派回生源地。因此,畢業生在找到合適的工作單位后,就可與單位簽訂就業協議書。

就業協議不同于勞動合同,它們兩者之間存在著一定的差別,主要表現在:

第一,兩者主體不同。就業協議包括畢業生、用人單位和學校三方主體,不同于勞動合同只有勞動者和用人單位兩個主體。學校作為主體之一,其作用在于維護畢業生就業工作的良好秩序,保障畢業生與用人單位之間的合法權益,并證明學生畢業信息的真實性。

其次,兩者簽訂的時期不同。就業協議一般在學生畢業前簽訂,而勞動合同只有等到畢業后才可簽訂。

再次,兩者效力不同。就業協議只是畢業生在擇業過程中簽訂的協議,其效力始于簽訂之日,終于畢業生與用人單位簽訂勞動合同之時。勞動合同的有效期,是勞動者與用人單位在合同中予以確認的,除法律規定的情形外,雙方不得隨意變更、終止。對畢業生來說,到用人單位報到后,在雙方簽訂勞動合同之后,原就業協議便隨之失效。

最后,兩者適用法律規范不同。就業協議一般比照《中華人民共和國民法總則》《中華人民共和國合同法》適用,而勞動合同主要適用《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》及其相關司法解釋。

這也就是說,就業協議并非不具有法律效力的一紙空文。根據合同法的有關規定,一方違反約定,另一方可以根據當初約定的情形要求違約方支付一定數額的違約金。另外再補充一點,如果小王畢業后與用人單位簽訂了勞動合同,依據勞動合同法中有關條款的明確規定,除了勞動者違反服務期約定和禁業限制規定,用人單位不得與勞動者設定違約金,如果雙方根據其他情況約定違約金,則無法律效力。

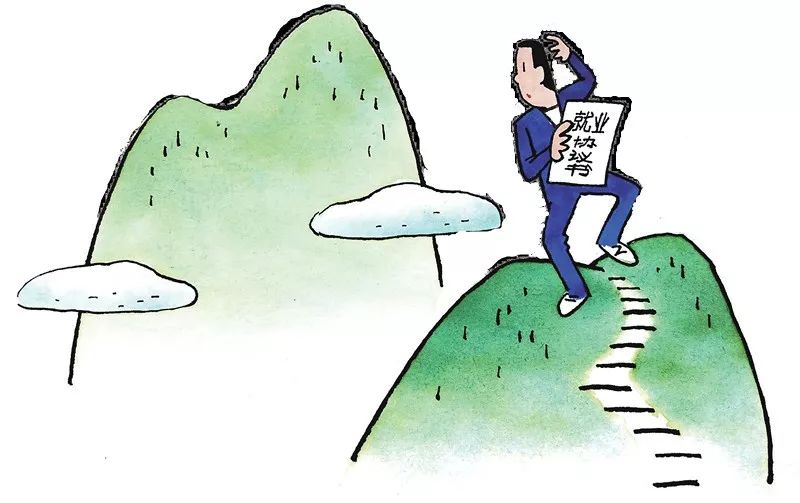

看到這,想必讀者們已經明白,違反就業協議的約定,需要支付違約金,那么初出茅廬的畢業生在擇業時應如何保護自己,如何做出合理選擇呢?

明確簽訂的內容。畢業生首先應明確簽署的是就業協議書還是勞動合同,如果是就業協議書,那么雙方約定的違約金是受法律認可和保護的,違反就業協議的一方,應按照約定支付另一方違約金;如果簽訂的是勞動合同,那么畢業生只有在違反服務期約定和禁業限制規定的情況下,才需向用人單位給付違約金。

謹慎對待違約金條款。畢業生應充分了解條款的內容,明確違約金的數額,注意違約金的合理性,并且對簽約之后可能出現的履約風險做出慎重考慮,不能因為就業機會難得而盲目應從,更不要在簽署之后隨意違約。

提前做好職業生涯規劃。明確自己的方向,提前規劃職業生涯,正確、科學地評估自己,根據自己的職業定位和興趣,理性地選擇適合自己的工作崗位。不要盲目跟風,不要期望過高,更不要將別人對待遇、工作環境、單位所處位置的評價作為自己的擇業標準。

實時掌握就業動向。對社會大環境的認識與分析是進行職業生涯規劃的前提,畢業生應通過參加學校組織的就業講座、招聘會等各種渠道,多方面、多層次地掌握就業信息,認真了解和掌握國家和各省市的就業政策和學校的就業規定,實時了解就業動向,進一步明確自己的職業目標,這樣求職才能有的放矢、事半功倍。